- 掃碼訪問網(wǎng)站

5,998,928

人的創(chuàng)造力與好心情無關(guān) ? !

人的創(chuàng)造力來自于毅力和解難能力,而非好心情。

英國(guó)肯特大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)家Anna Jordanous和薩塞克斯大學(xué)語言學(xué)家Bill Keller近日在學(xué)術(shù)期刊Plos One發(fā)表論文,對(duì)這一觀點(diǎn)輔以左證。他們從超過半世紀(jì)的文獻(xiàn)資料中,發(fā)掘出與創(chuàng)造力有關(guān)的14個(gè)要素,這些因素同等重要且互相依賴,但其中并不包含快樂、幸福這些積極情緒。

與創(chuàng)造力有關(guān)的14個(gè)因素:

主動(dòng)及持續(xù)參與:除了主動(dòng)地投入創(chuàng)造,在遇到難關(guān)時(shí)仍然堅(jiān)持、反復(fù)地參與;

應(yīng)對(duì)不確定性:能處理不完整、不統(tǒng)一,甚至互相矛盾、含糊的信息;

相關(guān)領(lǐng)域技能:具備對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的專門智識(shí)、技巧和經(jīng)驗(yàn);

智能:指一般智力,以至心理承受能力;

成果產(chǎn)能:能朝著某個(gè)具體目標(biāo)、成果而工作,能創(chuàng)造出嶄新的東西;

獨(dú)立與自由:能獨(dú)立決策和行動(dòng),也能不以前人留下來的既有模式、過程或偏見來處理問題;

情感投入:在創(chuàng)造過程中投入熱情,視發(fā)揮創(chuàng)意本身為最大的滿足;

原創(chuàng)性:能發(fā)崛事物之間的新連結(jié),甚至將過往被認(rèn)為毫不相干的概念連系起來;

進(jìn)步與發(fā)展:盡管在創(chuàng)造過程中,進(jìn)展不一定以線性進(jìn)步的方式展開,目標(biāo)也顯得模糊,但仍持續(xù)以進(jìn)步、發(fā)展為階段目標(biāo);

社交與溝通:在創(chuàng)造過程中與外界溝通,將各個(gè)階段的成果對(duì)外推廣,并獲取意見;

自發(fā)/潛意識(shí)作用:不刻意去支配整個(gè)創(chuàng)造過程,由感覺快速、自發(fā)地作選擇,循潛意識(shí)作思考和行動(dòng);

思考與評(píng)估:對(duì)各個(gè)選項(xiàng)的潛在價(jià)值作分析和評(píng)估,從而做出較好的決定;

價(jià)值:以創(chuàng)造出有價(jià)值、能貢獻(xiàn)他人、能被他人肯定的事物為目標(biāo);

多樣性、發(fā)散性和實(shí)驗(yàn)性:設(shè)想多個(gè)不同的意念,再從中作出選擇,以便開拓更多創(chuàng)新的視野。

無獨(dú)有偶,美國(guó)北德州大學(xué)心理學(xué)家Mark Davis在較早前的研究中指出,創(chuàng)造力體現(xiàn)在兩個(gè)階段——初始想法的產(chǎn)生和后續(xù)問題的解決,而好心情僅對(duì)于產(chǎn)生不同想法、處理大量信息等有積極作用,但無助于最終解決問題。

他在論文中解釋稱,解決問題的過程勢(shì)必涉及評(píng)估、試驗(yàn)、失敗、批評(píng)等,這些壓力在產(chǎn)生負(fù)面情緒的同時(shí)也有助于激勵(lì)人們解決問題;換言之,壞心情才是發(fā)揮創(chuàng)造力的必要條件。(摘自端聞)

- 掌握速讀記憶,倍增學(xué)習(xí)效率! 即刻開始改變一生的速讀記憶訓(xùn)練>>>

- (精英特版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載時(shí)敬請(qǐng)保留以下信息:文章來源--精英特速讀記憶訓(xùn)練網(wǎng))

-

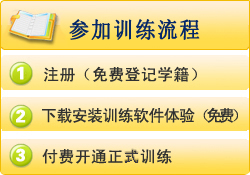

如何參加訓(xùn)練

·參加訓(xùn)練流程

·學(xué)員免費(fèi)注冊(cè)

·訓(xùn)練軟件下載 -

付款方式

·學(xué)費(fèi)支付說明

·網(wǎng)上在線支付

·銀行郵局匯款 -

訓(xùn)練保障

·老師在線指導(dǎo)

·速讀論壇交流

·訓(xùn)練記錄查詢 -

服務(wù)咨詢

·常見問題解答

·在線咨詢

·QQ咨詢

-

客戶服務(wù)熱線(免長(zhǎng)途費(fèi))

400 812 9365

工作時(shí)間(節(jié)假日不休)

每天9:00-23:00

|

Copyright © 2005-2021 www.ss69.net All Rights Reserved 昆明精英特科技開發(fā)有限公司 版權(quán)所有 地址:昆明市西山區(qū)環(huán)城南路675號(hào)汕頭大廈B座19樓06號(hào) 客服熱線:4008129365, 0871-64636969, 64636148, 64836684

網(wǎng)站備案號(hào):滇ICP備05003416號(hào) |